Orte der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus in Berlin-Kreuzberg

|

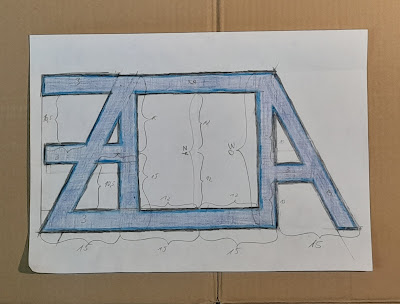

| Zwangsarbeit im Nationalsozialismus - Signet zur Kennzeichnung betroffener Gebäude |

Gebäude in Kreuzberg mit NS-Zwangsarbeits-Geschichte:

Admiralstraße 17

(früher Nr. 18 d - vgl. ZiB 2002, KB 1)

Dies war der Sitz des mittelständischen Metall-Verarbeitungsbetriebes Ernst Franke, der als Zulieferer der Rüstungsindustrie Metallteile für Bomben, Handfeuerwaffen, Geschütze und gepanzerte Fahrzeuge herstellte.

Unter unmenschlichen Bedingungen wurden hier 10 russische Kriegsgefangene zur Zwangsarbeit verpflichtet, ein im zweiten Hinterhof befindliches Kesselhaus diente ihnen als Unterkunft. Im März 1944 beschäftigte das Unternehmen laut ZiB 50 Mitarbeiter, der Besitzer wurde wegen seines unmenschlichen Verhaltens "Schinder-Franke" genannt.

|

| Stätte von NS-Zwangsarbeit: Admiralstr. 17, Berlin-Kreuzberg |

Fontanepromenade 15

(vgl. ZiB 2002, KB 11)

Wichtiger Ort der Judenverfolgung in Berlin zur Zeit der Nazi-Herrschaft bis 1945.

Das Gebäude wurde 1906 von der Berliner Fuhrwerks-Berufsgenossenschaft gebaut und war ab 1931 bis Kriegsende an die Berliner Arbeitsverwaltung verpachtet.

Nach der Reichsprogromnacht im November 1938 wurde das Gebäude samt seiner beiden später im Krieg zerstörten Nebenflügel zum Sitz der "Zentralen Dienststelle für Juden", einer Ausgliederung des Landesarbeitsamtes. Hier wurden sämtliche in Berlin ansässigen, arbeitsfähigen Männer im Alter von 18 bis 55 Jahren und Frauen im Alter von 18 bis 50 Jahren registriert, um sie in sog. "Judenkolonnen" zu schwerer Arbeit in Berlins Industrie- und Rüstungsunternehmen zu zwingen. 26.000 jüdische Menschen und mehr waren dabei im Einsatz. Im Februar und März 1943 organisierte die Gestapo in der berüchtigten "Fabrik-Aktion" die Verhaftung sämtlicher im Arbeitseinsatz befindlicher Juden und veranlsste ihre unmittelbare Deportation in die Konzentrations- und Vernichtungslager der SS.

Ab März 1943 verwaltete die Dienststelle die fortgesetzten, erzwungenen Arbeitseinsätze von Halb-Juden und Juden, die in "Mischehen" lebten und daher der Deportation in die Konzentrationslager entgingen.

Nach Kriegsende übertrugen die Alliierten das Gebäude an die evangelische Kirche, von 1951 bis 2011 wurde es von einer US-amerikanischen Mormonen-Gemeinde genutzt.

Zusätzliche Quelle: https://www.wem-gehoert-kreuzberg.de/images/Fontanepromenade/PDF-Dateien/Redebeitrag_Gedenkpolitik_von_Land_und_Bezirk.pdf

|

| Stätte von Judenverfolgung und NS-Zwangsarbeit: Fontanepromenade 15, Berlin-Kreuzberg |

Graefestraße 85-88

(vgl. ZiB 2002, KB 15)

In diesem ehemaligen Schulgebäude wurde zur Nazi-Zeit die Abteilung des Urban-Krankenhauses für Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen aus ganz Berlin eingerichtet. Von den Eingelieferten litten viele an offener Lungentuberkulose, die sich wegen mangelhafter Hygiene in den Unterkünften und unzureichender Ernährung unter Zwangsarbeitenden leicht ausbreiten konnte. Über die Todesfälle wurde Buch geführt. Seit dem 12. 10. 1943 verstarben hier aus der Ukraine 127 Frauen und 52 Männer, aus Russland 45 Frauen und 34 Männer, aus Polen 7 Frauen und 5 Männer, aus Frankreich 7 Frauen und 37 Männer und aus den Niederlanden 12 Männer.

|

| Ehemals Außenstation des Urban-Krankenhauses für NS-Zwangsarbeitende: Graefestr. 85-88, Berlin-Kreuzberg |

|

| Ehemals Außenstation des Urban-Krankenhauses für NS-Zwangsarbeitende: Graefestr. 88, Berlin-Kreuzberg |

Hornstraße 5

(vgl. ZiB 2002, KB 18)

In diesem Haus beschäftigte die Bäckerei Fritz Heinrich 2 Zwangsarbeitende unbekannter Nationalität. Da immer mehr männliche Deutsche im Krieg fielen oder an der Front kämpften, fehlte es auch in kleinen Handwerksbetrieben ab 1944 zunehmend an Arbeitskräften, sodass sie ihre wirtschaftlichen Aktivitäten ohne Zwangsarbeitende nicht hätten aufrecht erhalten können und sie sich deshalb aktiv am System der Zwangsarbeit beteiligten. Zu´geteilte Zwangsarbeitende erhielten meist im Betrieb, in der Werkstatt oder im Laden eine notdürftige Schlafstätte, waren also für jederman präsent.

|

| Stätte von NS-Zwangsarbeit Hornstr. 5, Berlin-Kreuzberg |

Mehringdamm 20-28

(früher Belle-Alliance-Str. 6, vgl. ZiB 2002, KB 27)

Das 1850-1854 errichtete, 188 Meter lange Gebäude diente zunächst zwei Garde-Dragoner-Regimenten als Kaserne und wurde 1921 mit großflächigen, rückwärtigen Arealen zu einem Gewerbehof umgewidmet. Seit 1923 wird das Hauptgebäude (bis heute) als Finanzamt genutzt, während sich in den hinteren Teilen des Grundstücks Industriebetriebe ansiedelten, unter anderem das Logistik-Unternehmen Translag und ein Zweigwerk der Frankfurter Adlerwerke, ein Fahrzeug- und Maschinenbauer, der nach Kriegsbeginn 1939 zu einem wichtigen Instandsetzer von beschädigten, gepanzerten Fahrzeugen wurde. Beide Unternehmen unterhielten auf dem Gelände Zwangsarbeiterlager, Translag mit Ukrainern und Franzosen, Adler mit Ukrainern, Franzosen, Belgiern und Holländern. Zwischenzeitlich lebten über 100 Zwangsarbeiter auf dem Gewerbehof.

|

| Stätte von NS-Zwangsarbeit Mehringdamm 20-28, Berlin-Kreuzberg |

Urbanstraße 24

(früher Am Urban 10/11 - vgl. ZiB 2002, KB 46)

Hinter dem Gebäude des damaligen Gesundheitshauses Kreuzberg, in dem sich auch heute noch das Gesundheitsamt Friedrichshain-Kreuzberg befindet, wurden 1942 vom Krankenhaus Urban zwei Baracken für Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen aus der Sowjetunion und Ost-Europa, "Ostarbeiter" also, eingerichtet. Die hier vorwiegend behandelten Krankheitsbilder waren Verletzungen und schwere Verbrennungen dritten Grades nach Bombenangriffen sowie Unfallverletzungen. Das Urban-Krankenhaus selber beschäftigte ebenfalls Zwangsarbeitende, aus den Niederlanden jedoch, also "Westarbeiter".

|

| Stätte, verbunden mit NS-Zwangsarbeit: Urbanstr. 24, Berlin-Kreuzberg |

Weitere Gebäude laut Katalog "Zwangsarbeit in Friedrichshain und Kreuzberg 1938 - 1945" (2002):

Graefestr. 47

(früher Nr. 44 - vgl. ZiB KB 14)

Prinzenstraße 1-4

(vgl. ZiB 2002, KB 38)

Blücherplatz 1

(früher Belle-Alliance-Straße 106/107 - vgl. ZiB 2002, KB 7)

Mehringdamm 33

(früher Belle-Alliance-Str. 92 - vgl. ZiB 2002, KB 28)

Wartenburgstraße 17

(vgl. ZiB 2002, KB 48)

Stresemannstraße 52

(früher Saarlandstraße 54 - vgl. ZiB 2002, KB 45)

Möckernstraße 138-141

(vgl. ZiB 2002, KB 29)

Alte Jakobstraße 40

(früher Nr. 33-38 - vgl. ZiB 2002, KB 3)

Alexandrinenstraße 122

(früher Nr. 119/120 - vgl. ZiB 2002, KB 2)

Franz-Künstler-Straße 15 a

(früher Hollmannstr. 32 - vgl. ZiB 2002, KB 13)

Lindenstraße 27

(vgl. ZiB 2002, KB 25)

Kochstraße 22/23

(früher Nr. 22-26 - vgl. ZiB 2002, KB 20)

Alte Jakobstraße 148/149

(früher Nr. 148-155 - vgl. ZiB 2002, KB 4)

Köpenicker Straße 11/12

(vgl. ZiB 2002, KB 21)

Oranienstraße 132-134

(vgl. ZiB 2002, KB 35)

Ritterstraße 96

(vgl. ZiB 2002, KB 42)

Prinzenstraße 97

(früher Nr. 98 - vgl. ZiB 2002, KB 39)

Ritterstraße 12-14

(vgl. ZiB 2002, KB 41)

Ritterstraße 11

(Gewerbehof - vgl. ZiB 2002, KB 40)

Oranienstraße 162

(vgl. ZiB 2002, KB 36)

U-Bahnhof Moritzplatz

(vgl. ZiB 2002, KB 30)

Oranienstraße 25

(vgl. ZiB 2002, KB 34)

Manteuffelstraße 81

(vgl. ZiB 2002, KB 26)

Lausitzer Straße 44

(vgl. ZiB 2002, KB 24)

Wrangelstraße 14

(vgl. ZiB 2002, KB 49)

Kommandantenstraße 57

(früher Nr. 58/59 - vgl. ZiB 2002, KB 23)

Zeughofstraße 1

(früher Nr. 6-10 - vgl. ZiB 2002, KB 50)

Köpenicker Straße 145 u. 147

(vgl. ZiB 2002, KB 22)

Oppelner Straße 46/47

(vgl. ZiB 2002, KB 33)

Cuvrystraße 34

(vgl. ZiB 2002, KB 9)

Gebäude in Friedrichshain mit NS-Zwangsarbeits-Geschichte:

(unter Nazi-Herrschaft hieß der Stadtteil "Bezirk Horst Wessel")

Alt-Stralau 44/45

(vgl. ZiB 2002, FH 5)

Rudolfstraße

(vgl. ZiB 2002, FH 43)

Ehrenbergstraße 11-14

(vgl. ZiB 2002, FH 10)

S-Bhf Warschauer Straße

(vgl. ZiB 2002, FH 47)

Mühlenstraße 66/67

(vgl. ZiB 2002, FH 31)

Ostbahnhof

(früher Schlesischer Bahnhof - vgl. ZiB 2002, FH 37)

Helsingforser Straße 11-13

(früher Bromberger Straße 13/14 - vgl. ZiB 2002, FH 17)

Gubener Straße 47

(vgl. ZiB 2002, FH 16)

Boxhagener Straße 16

(vgl. ZiB 2002, FH 8)

Simon-Dach-Straße 12

(vgl. ZiB 2002, FH 44)

Neue Bahnhofstraße 9-17

(vgl. ZiB 2002, FH 32)

Frankfurter Allee 71 b

(früher Nr. 288 - vgl. ZiB 2002, FH 12)

Karl-Marx-Allee 84

(früher Große Frankfurter Straße 137 - vgl. ZiB 2002, FH 19)

Barnimstraße 10

(von 1864 bis Anfang der 1970er Jahre Berliner Frauengefängnis - vgl. ZiB 2002, FH 6)

Quelle:

FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum

(Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg)

Adalbertstraße 95A,

10999 Berlin (Kreuzberg 36)

Weiteres Quellen-Material: pdf-Dateien mit Download-Adresse

http://www.content.landesarchiv-berlin.de/php-bestand/crep118-01-pdf/CRep118-01.pdf

https://www.ns-zwangsarbeit.de/fileadmin/dateien/home/BildungsbroschEND.pdf

https://www.historikerkommission-reichsarbeitsministerium.de/sites/default/files/inline-files/Working Paper UHK A4_Buggeln_1.pdf

Institutionen, Websites, Links:

Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Schöneweide

der Stiftung Topographie des Terrors

Britzer Straße 5,

12439 Berlin (Schöneweide)

Öffnungszeiten: Di–So 10–18

Uhr | April–Oktober zusätzlich Do bis 20 Uhr

Anmeldung für

Gruppen +49 (0) 30/63 90 288 21 oder 27

Tel. +49 (0)30 6390 288

0

Email: schoeneweide@topographie.de

Stiftung Topografie des Terrors

https://www.topographie.de/stiftung

Deutsches Historisches Museum - Lemo - Lebendiges Museum Online

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/industrie-und-wirtschaft/zwangsarbeit.html

https://www.dhm.de/fileadmin/lemo/suche/search/index.php?q=Zwangsarbeiter

Bundesarchiv Informationsportal "Zwangsarbeit im NS-Staat"

https://www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/index.html

Stiftung EVZ - "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ)

Bundesarchiv, Überblick Haftstättenverzeichnisse

https://www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/haftstaetten/index.php?tab=1

Lagerarten

https://www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/haftstaetten/index.php?tab=2

Suche Haftstätten:

https://www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/haftstaetten/index.php?tab=3

Haftstätten Berlin-Friedrichshain:

Frauenstrafgefängnis Berlin-Barnimstraße

https://www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/haftstaetten/index.php?action=2.2&tab=7&id=412

von Gélieu, Claudia (1994): Frauen in Haft. Gefängnis Barnimstraße, eine Justizgeschichte. Berlin.

Außenarbeitsstelle "Amt. Brandbg." des Frauenstrafgefängnisses Berlin-Barnimstraße

https://www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/haftstaetten/index.php?action=2.2&tab=7&id=49

Von der Stiftung EVZ anerkannte Zeiträume für die Nutzung als Haftort für Zwangsarbeiter:

1939 - 1945 - Haftanstalten und Straflager der Justiz (Deutsches Reich)

Außenkommando des Frauenstrafgefängnisses Berlin-Barnimstraße bei der Aschinger AG

https://www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/haftstaetten/index.php?action=2.2&tab=7&id=77

Profiteur: Aschinger AG

Von der Stiftung EVZ anerkannte Zeiträume für die Nutzung als Haftort für Zwangsarbeiter:

1939 - 1945 - Haftanstalten und Straflager der Justiz (Deutsches Reich)

Außenkommando des Frauenstrafgefängnisses Berlin-Barnimstraße bei den Siemens-Werken

https://www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/haftstaetten/index.php?action=2.2&tab=7&id=100001107

Profiteur: Siemens

Von der Stiftung EVZ anerkannte Zeiträume für die Nutzung als Haftort für Zwangsarbeiter:

1939 - 1945 - Haftanstalten und Straflager der Justiz (Deutsches Reich)

Außenkommando des Frauenstrafgefängnisses

Berlin-Barnimstraße

bei der Firma Schultze & Co

https://www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/haftstaetten/index.php?action=2.2&tab=7&id=100001066

Profiteur: Firma Schultze & Co.

Von der Stiftung EVZ anerkannte Zeiträume für die Nutzung als Haftort für Zwangsarbeiter:

1939 - 1945 - Haftanstalten und Straflager der Justiz (Deutsches Reich)

Weitere :

Außenkommando des Frauenstrafgefängnisses

Berlin-Barnimstraße in Groß-Behnit

Außenkommando des Frauenstrafgefängnisses

Berlin-Barnimstraße in Rhinow

|

| Signet zur Kennzeichnung von Gebäuden mit NS-Zwangsarbeits-Geschichte in Berlin Entwurf: Christoph R. Giselher Poche |

Kurator dieser hybriden Ausstellung zur Zwangsarbeit im Nationalsozialismus in Berlin Kreuzberg:

Christoph R. Giselher Poche, M.A.

Bergmannstr. 58, 10961 Berlin-Kreuzberg

tel.: +49 (0) 151 501 58 414

email: chrispoche(at)yahoo.com

Das Copyright der verwendeten Fotos liegt bei Christoph R. Giselher Poche.

...

%20200x150cm%20Acryl%20Schellack%20MtaL.jpg)